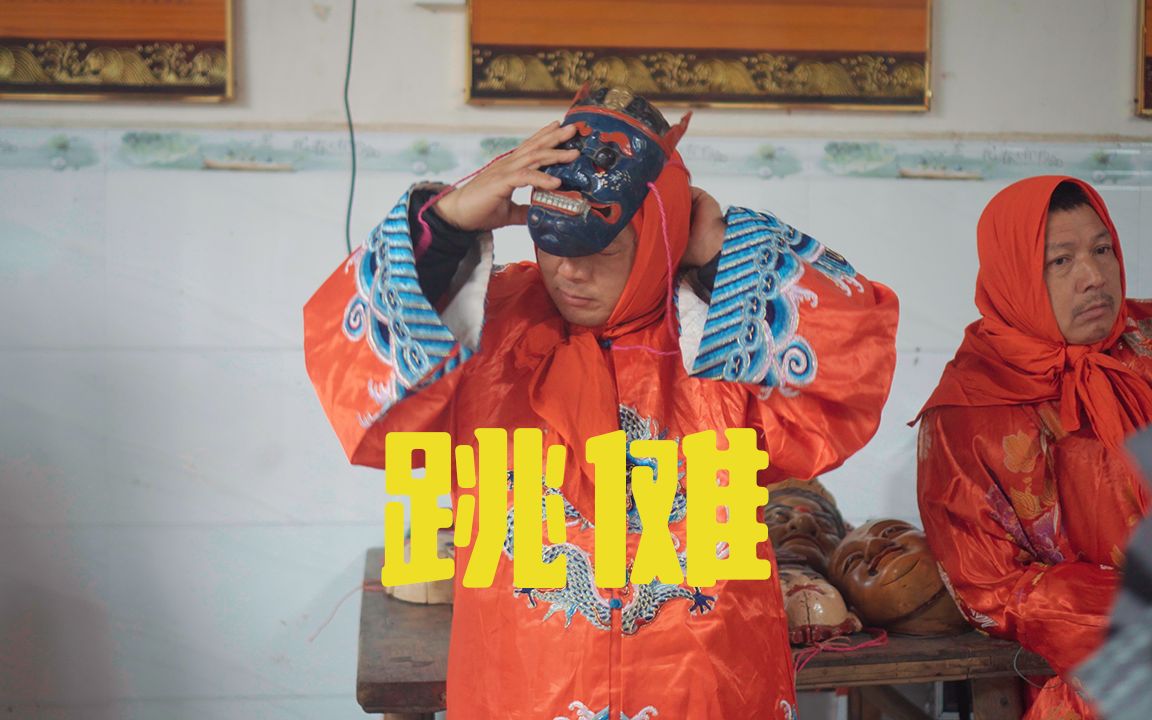

我拍下了家乡原生态的傩舞表演

Cinamoth_Actias:

Cinamoth_Actias:

傩舞也是要戴面具的啊,小日子那边的能乐会不会就是这个传过去演变成的?

【回复】目前普遍认为能乐是中国古代乐舞散乐演变而来的

【回复】回复 @が笙箫语歌タ :实际上能剧的能在日语里发音就是nuo[doge]

【回复】回复 @觅器2022 :会不会他们发不出nuo这个音[笑哭] 轻策庄经济开发区:

轻策庄经济开发区:

虽然现在都说要破除封建迷信,但是作为宗教工作者,我还是想说一句。傩神信仰是人类的原始信仰之一,传承到今日,尽管加入了很多其它元素,其一部分成为了民俗文化,但如果要追溯其本质,在人类这种把信仰当成宗教和政治的工具的思维环境下,反而只有以这些民俗文化为载体的形式,才能将知识保存下来。所以从这个角度来说,傩文化还是需要得到更多人重视的,up做的事情,比你自己了解的要伟大得多

【回复】在语文书上的《边城》里第一次听说追傩 封面看见我啪地一下就点进来了 还是要多了解了解咱们祖宗的传统文化

【回复】封建是落后的制度,迷信是对不好的东西不分主次的深信不疑。傩舞这种不会对人有害的东西就不是迷信,应该可以叫民俗

【回复】回复 @玫瑰望青鱼 :原始信仰基本上不分谁谁的祖宗,都是以全人类为视点的 格慢:

格慢:

我大学毕业论文参考里面就有一篇关于江西傩文化文创产业开发的[呲牙]

【回复】回复 @荧光花椰菜 :我当时答辩时差一点就打回去让我重新写一篇论文[笑哭]因为我是学营销的,答辩老师非说我写的方向是广告传媒,不过最后放过我了[喜极而泣] 隔壁狂小驴:

隔壁狂小驴:

感觉傩面因为用来辟邪祈福,所以面具的表情一般是威严睁目有种不怒自威的感觉,而能面一般都是哀怨,暴戾的表情,颜色也比较单一,区别还是很大的,我这个外行一眼都能看出不同,那些把我们的傩面说成日本的非蠢既坏。

【回复】不完全是。每尊傩面后面都有一个人物形象。不同面具有不同的形象。比如将军,就是不怒自威,但还有其他形象的,开口笑的等等。真正的傩面具,哪怕不熟悉不了解,也能凭提示找到对应的人物。面具的形象都是有说法的。比如谁是有胡子的,谁是黑脸,谁是白面,还有红脸……等。很多讲究。所以不是随便雕个面具说它是傩就行了。 血之长平:

血之长平:

这个傩戏,里面夹杂太多的道教,三国,天庭系统的内容了,先秦两汉时期的傩应该更简单,更粗狂,巫术的味道更重

【回复】傩戏应该是文明前的祭祀舞了,我这传的还好,每年都有,叫“岭头节”或者“跳岭头”,相传是夏商之前的了[吃瓜]

【回复】毕竟发展这么久了,肯定会有其他元素慢慢融入

【回复】傩面具雕刻人有一个专用名称叫:处士。属于三教九流之一。 嘎巴嘎巴吃豆:

嘎巴嘎巴吃豆:

这个要是用汉服重新包装一下,设定成汉服节的民俗表演节目就好了。还是有年轻人喜欢看的。

【回复】身为江西人知道傩戏但见的很少了,最近想买一个傩面具但连PDD上都是木头雕的和纸做的,一个感觉又贵又重,一个感觉很容易破用不了多久,想像小时候集市上买过的孙悟空面具那种的是塑料做的,没地方买。我觉得有傩文化的地方应该做些这种面具,现在的什么国风集市汉服集市卖的面具大多都是和风面具,什么狐狸的无脸男的。勉强挨着点边的是昆仑奴面具,但我觉得不够傩?

【回复】回复 @翎花听弦 : 傩面文化,因为传统文化刚刚兴起,还没有特别好的文创。这个跟日本灯笼差不多,之前义乌那边因为日本订购所以有成熟的量产廉价产品,搭上古风热潮之后很容易抢占市场,后来因为汉服爱好者反对,才有中式灯笼的科普和推广。本土傩面,艺术价值和文化价值都挺高的,就是没有合适的推广平台。如果能和汉服节,元宵节之类的传统节庆结合起来再次营销就好了

【回复】回复 @残月杀手8号 : 说到日本,日本玩奈良唐文化巡游,之前因为他们搞不懂汉服体系,按照敦煌壁画硬蹭,蹭出来一个似是而非的日系唐风,被国内的汉服袍子嘲笑,后来人家注意到国内的汉服运动,立刻从淘宝订购汉服资料书还有现成的唐制汉服更正自己的服装。这一点,人家的营销还有文化灵敏度是国内的官方望尘莫及的。韩国也是一样,从官方到民间盯着汉服抄,几乎同步更新。但是国内啊,摇头,几乎没有文化宗主国话语权的意识,都是民间干着急 重新作仁:

重新作仁:

我记得有个汉服科普博主非说这种戴面具统统都是日本的,结果有人问他这不就是傩面吗?他就沉默了

【回复】回复 @仙岛上的猫老板 :杜绝以倭代华是好的,最烦一刀全切走送人的

【回复】哪个博主?发出来避雷一下[藏狐] 命运木马-迷雾:

命运木马-迷雾:

现在又有多少人说这其实是小日本鬼子的东西[笑哭]

【回复】这玩意已经被贴吧吧友送出去了

【回复】回复 @梵高不会梦到电路板 :傩面已经被贴吧的反原猴子们说是日本东西了

另外op这个词最开始就是贴吧反原的对所有原神玩家侮辱性的蔑称

所以我问下,你张嘴就来一句不愧是op几个意思?

【回复】回复 @墨迹的不行 :当时米哈游出了个戴傩面以傩戏为背景的角色,然后8u就说这是他日本爹的东西米哈游宣扬日本文化[吃瓜][吃瓜][吃瓜] lkdy-233:

lkdy-233:

谢谢你的拍摄视频,我毕设就打算做傩戏和一些中国传统文化习俗在现代发展下影响下城乡两种不同立场的年轻人相交集的故事(可能有玄幻成分),由于中国地方问题,参考了很多视频,资料,真的太杂了,参考到完整的流程真的帮助很大[保卫萝卜_哇]

【回复】分享一下呀。期待你的作品。 数学废物百分百:

数学废物百分百:

能方便问下一般大概会什么时候表演吗,我们一直都很想去实地看一下

【回复】一般是农历腊月里,这是过年的礼仪的一部分。 桃笑春风人面去:

桃笑春风人面去:

之前好像在dy有江西的傩戏账号吧,去年回家的时候想去萍乡看看来着,可惜还是没去成。资料上这些很重大的仪式和剧目现在还有吗,有多少是全的?感谢up终于看到了[坎公骑冠剑_吃鸡]

【回复】萍乡傩面具这一块很全,萍乡小枧傩庙还有傩医,傩舞真的看的少了,以前会来家里厅屋跳

【回复】这是哪本书阿 我老家萍乡 龙轩骨:

龙轩骨:

其实传统文化发扬一直有一个很难转化的矛盾,隔代矛盾和传播矛盾,但其实这俩是一体的。过去因为不够现代化,这些东西基本就是一脉相承,不管喜不喜欢从小练起;现在现代化了,反而没有太多从小练的了,而且花花世界迷人眼,也很少人能把热爱投入其中。而就传播而言,是保留原汁原味但可能愈发小众;还是进行融合创新,但是可能失去本味。二者应当可以得兼,但势必是一条还很长的路,只是希望在这条路彻底走成功前,不要太早消逝。不过还好,随着文化复兴,还是有更多的人愿意投入其中,这份传统也可以作为稳定的工作,一切还是向好的地方发展了。 hortum:

hortum:

这些传统的文化表演不太吸引大部分的当代人,尤其是多数年轻人的兴趣,大家虽然想要支持传统文化,但是这些表演形式内容和几十年几百年前一样,多数人第一次见感觉新鲜有趣,十分独特,但少有人会长期爱上它,关注它。这些文化遗产(尤其是热度低的)现在只能做到把以前的传承下来,还没法做到创新变革适应时代发展需要。这是现在文化复兴的最大难题。

希望早日能看到这些文化遗产能以新的面貌登上新时代的文化大舞台,为人民大众所喜爱。

【回复】私认为,如果不先守旧,就谈不上变新。因为大环境下,所谓的“变新”和“与时俱进”的实际上是“西化”。我们的文化要【现代化】但不能完全西化。所以现在,先传承吧。

【回复】因为大家都看不懂了。这个还好,有文字说明。实际上这个是真的每个动作都有说法。 憋说话-嘘:

憋说话-嘘:

这种有意义的文化遗产是我们中华民族的骄傲 第二轮圆月:

第二轮圆月:

我一直都觉得这些东西万万不可束之高阁,它们终归得和当代人们的生活接轨——不论以什么方式。

传承的是文化符号背后的时代痕迹,是民族发展的轨迹,而不应该仅仅拘泥于“正不正统”、“标不标准”。 墨镜高尔夫:

墨镜高尔夫:

写论文有一篇参考文献就是万载傩舞,感谢up用镜头记录下这些珍贵的影像。

不过我看论文里地方现在也有在引入校园,在努力传承了,希望这些文化形式能一直流传下去 赤子野:

赤子野:

好欸,终于看到有完整版的了,前几年在b站搜傩戏几乎都没有,现在终于看到了[星星眼]。